長期観測を続けて見えてくること ~海氷面積の変動を例に~

2018年5月30日掲載

2018年2月10日の水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)の観測により、全球の海氷面積が衛星観測史上最小値を記録したことが明らかになりました。

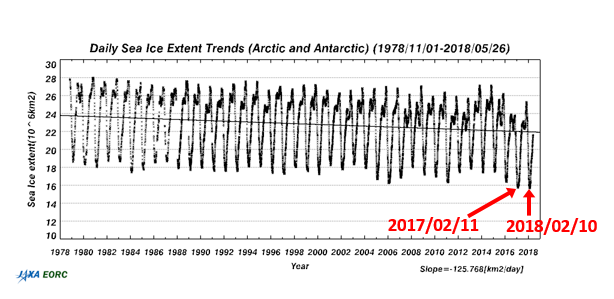

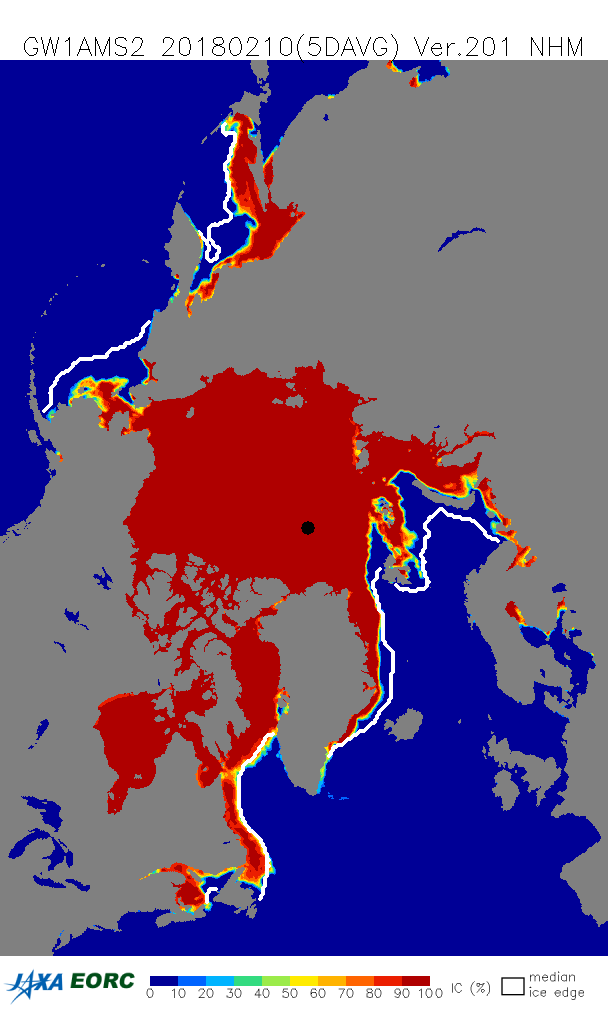

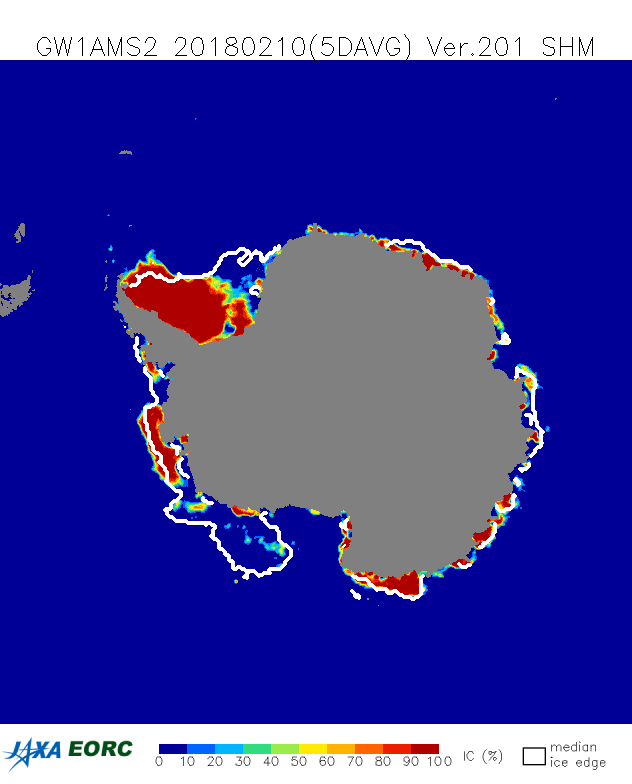

図1はGCOM-W等のJAXAと米国の地球観測衛星データを用いて解析した1978年以降の地球上の海氷面積変動のグラフです。この図が示すように、地球上の海氷面積は縮小傾向にあり、2017年2月11日の最小記録を2018年2月10には更新しました。図2は、最小値を更新した2018年2月10日の南北海氷分布と、2月10日の30年間(1981~2010年)の平均的な海氷分布(白線)を示しています。この図からも、海氷域が減少していることが分かります。

このように個々の衛星による観測はその時々の地球の様子を捉えますが、それを長期間続けることで初めて見える傾向があることを示す良い観測事例です。

図1 1978年11月以降の全球における海氷面積値の変動

図2 しずくの観測による2018年2月10日の北極域(左)と南極(右)の海氷密接度分布(白線は1981年~2010年の同日の平均海氷分布域)

上記解析のように、長期データを取り扱う際には、衛星センサ間によるデータフォーマットの違いが障害になることもあります。この点を考慮し、G-Portalで提供するAMSR-EやTRMMデータには、それぞれの後継機であるAMSR2やGPMのフォーマットに合わせて変換したものもあります。また、G-Portalでは、利用者の皆さんがデータをご自身の都合に合わせてフォーマット変換できるツールも提供しています。これらのデータやツールを使い、衛星データの解析にチャレンジしてみませんか?

なお、上記の解析結果や最新情報は、JASMES-Climateのページでご覧いただくことができます。

http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/JASMES/climate/index_j.html

年別の利用事例

年別の利用事例