教育分野への衛星画像の活用

2018年9月27日掲載

昨今の極端な気象現象については、地球規模での気候変動が原因の一つとして考えられており、地球環境の変化と保全の必要性を学ぶことができる教材として地球観測衛星の画像は非常に有用です。

今回は、地球観測衛星が捉えた地球の様子を紹介するとともに、これらの画像の着眼点を簡単に解説します。なお、図1と図2は文部科学省が主催している科学技術「美」パネル展における優秀賞受賞作であり、科学技術の普及啓発に貢献しています。

図1 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)が撮影したユーコン川支流(アラスカ)

出典:https://www.restec.or.jp/notice/13100

図1は陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)が捉えたアラスカのユーコン川支流の様子です。ピンク色はヤナギランです。ヤナギランは森林火災後に大群落することがあり、森林再生への第一歩を捉えた画像と言えます。

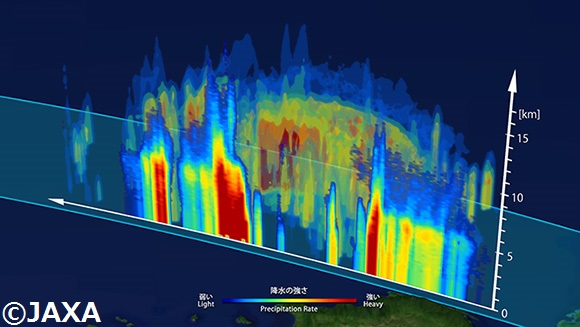

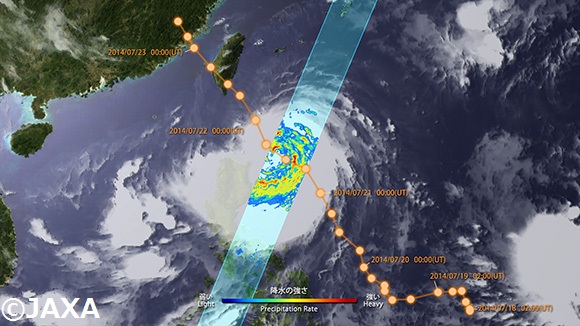

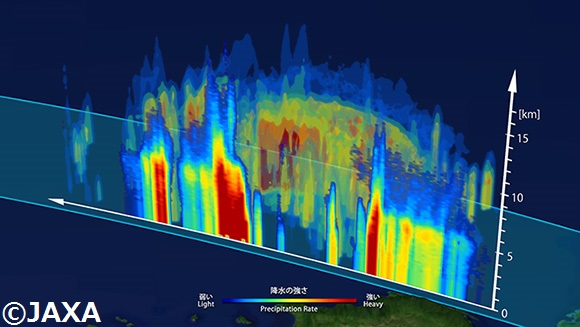

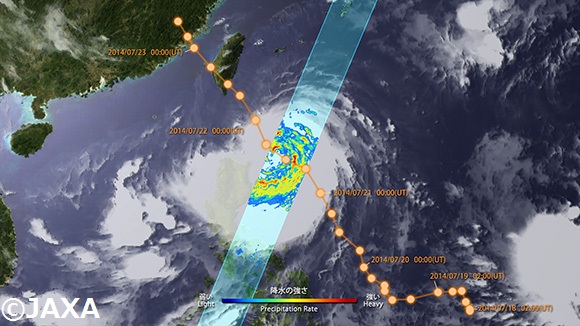

図2 全球降水観測計画GPM/DPRが撮影したフィリピン付近の2014年台風10号

上:降水の強さの3次元分布図、下:降水の強さの2次元分布図

出典:http://fanfun.jaxa.jp/topics/detail/7405.html

図2は、全球降水観測計画GPM主衛星に搭載した二周波降水レーダ(DPR)がとらえた2014年7月22日0時頃(日本時間)のフィリピン付近での台風10号の内部構造の画像です。台風の3次元構造や降雨の強度分布を学ぶ上で良い教材と言えます。

今回ご紹介したものを始め、G-Portalでは多くの衛星の観測データを提供しています。また、JAXAでは「幅広い見識を身につけた心豊かな青少年の育成」を目指し、教育現場で先生方が「宇宙を素材として授業=宇宙教育」を実践できるように、様々な取り組みを行っています。

http://www.jaxa.jp/edu_j.html

今回は、地球観測衛星が捉えた地球の様子を紹介するとともに、これらの画像の着眼点を簡単に解説します。なお、図1と図2は文部科学省が主催している科学技術「美」パネル展における優秀賞受賞作であり、科学技術の普及啓発に貢献しています。

図1 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)が撮影したユーコン川支流(アラスカ)

出典:https://www.restec.or.jp/notice/13100

図1は陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)が捉えたアラスカのユーコン川支流の様子です。ピンク色はヤナギランです。ヤナギランは森林火災後に大群落することがあり、森林再生への第一歩を捉えた画像と言えます。

図2 全球降水観測計画GPM/DPRが撮影したフィリピン付近の2014年台風10号

上:降水の強さの3次元分布図、下:降水の強さの2次元分布図

出典:http://fanfun.jaxa.jp/topics/detail/7405.html

図2は、全球降水観測計画GPM主衛星に搭載した二周波降水レーダ(DPR)がとらえた2014年7月22日0時頃(日本時間)のフィリピン付近での台風10号の内部構造の画像です。台風の3次元構造や降雨の強度分布を学ぶ上で良い教材と言えます。

今回ご紹介したものを始め、G-Portalでは多くの衛星の観測データを提供しています。また、JAXAでは「幅広い見識を身につけた心豊かな青少年の育成」を目指し、教育現場で先生方が「宇宙を素材として授業=宇宙教育」を実践できるように、様々な取り組みを行っています。

http://www.jaxa.jp/edu_j.html

年別の利用事例

年別の利用事例